12月の畑と春に向けての準備

ことしも寒さが深まってきました。12月21日は冬至。まだ寒さの入り口です。乾燥もしていますので、体調には気をつけてください。日中の長さが一番短い時節ですが、ここから日に日に太陽の力が強まり、日が長くなっていきます。春になって元気な作物ができるように、腐葉土や堆肥づくりをして春を待ち望むことができればいいですね。

今回は、腐葉土や堆肥、ぼかし肥料はどのようにつくるのかお伝えしていきたいと思います。

腐葉土、堆肥、ぼかし肥料はどのように作るのか

腐葉土の作り方

ポリエチレン袋4~5リットルに米ぬか2~3キログラム、あるいは油かす1~2キログラムほどが目安

- 広葉樹の落ち葉(ケヤキ、カシ、シイなど)を集めます。イチョウやマツなどは発酵が遅かったり、殺菌作用を持っていたりするので除きます。竹の葉も野菜によっては病害をもたらすものがあります。

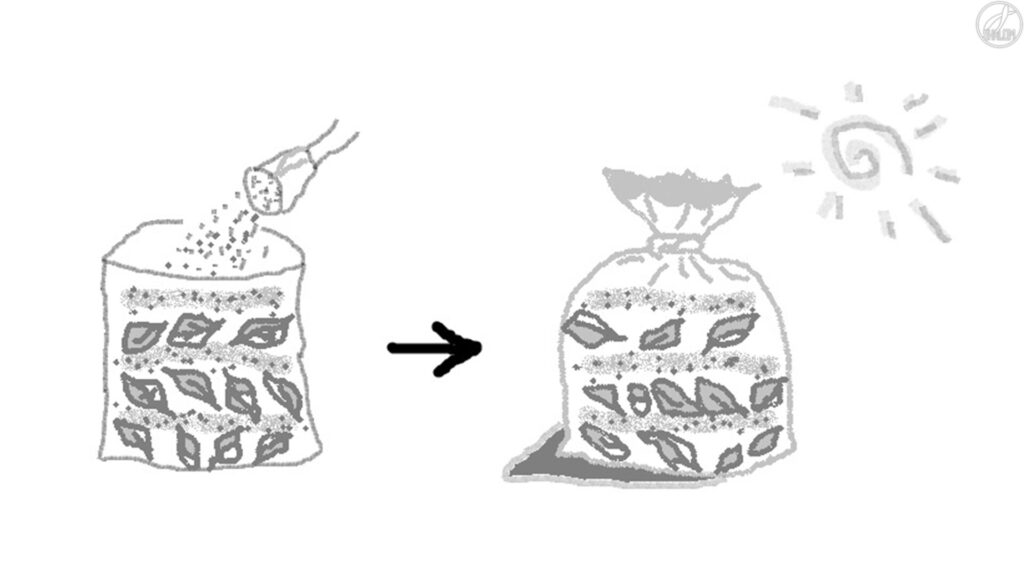

- ポリエチレン袋を用意し、落ち葉を入れ、米ぬか(または油かす)を両手で1盛り入れます。

- さらに落ち葉、米ぬか(または油かす)を入れて、これを何層も重ねます。

- 詰め終わったら、落ち葉を握って水が染み出るくらいに水をかけ、袋の口を閉めて日当たりのよい場所に3か月ほどおきます。

- 発酵臭がして握るとボロボロと崩れるようになったら完成です。

堆肥の作り方

堆肥の原料とは?

・落ち葉・植木の枝切りくず・おがくず・もみ殻・稲わら、麦わら・雑草(野草)・生ゴミ、野菜くず・畑の収穫物の残りかす・家畜のふん尿

木枠を使った、少し本格的な堆肥の作り方を紹介します。

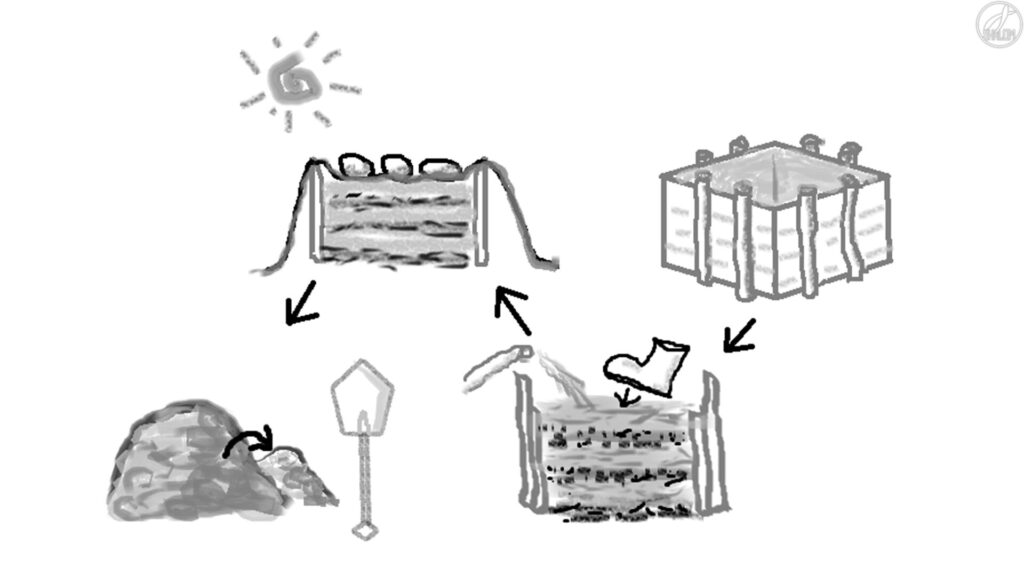

- コンクリートパネル(コンクリートを流す際の枠に使う合板などのこと。ホームセンター等で販売)を4枚使用し、日当たり、水はけのよい場所に木枠を作ります。底は土のままです。

- いちばん下に木の枝など洗い材料を置き、排水性をよくします。

- その上に炭素の多い素材(おがくず、落ち葉、麦わら、稲わらなど)を重ねます。

- チッ素の多い素材(家畜のふん、青草、おから、米ぬか、生ゴミなど)を3の材料10に対して1割の量を重ねます。

- 交互に3,4を積んで踏み固め、枠の底から水が染み出るくらい水をかけます。

- プラスチックシートかムシロをかぶせ、風で飛ばないように重石をします。

- 昼間で発酵熱は30~40℃になります。10日ほどで枠を外して1回目の切り返し。

- およそ2~3日がたつと、昼で発酵熱は70℃前後まで温度が高くなり発酵が進みます。発酵が足りないときは米ぬかを加えます。10日ほどで2回目の切り返し。

- さらに10日ほどで3回目の切り返し。発酵熱は40~50℃です。

- その後2週間ほどで中にミミズやダンゴムシなどが入ってきたら発酵が終了し完成。

ほかにも自然の中にあるものでは次のような肥料ができます。

ぼかし肥料の作り方

材料として米ぬか、おから、もみ殻くん炭を用意します。ほかにも鶏ふん、骨粉、魚粉、ナタネかすや大豆かす、炭を加える人もいます。

- 米ぬか…………6

- おから…………3

- もみ殻くん炭…1

の割合で混ぜ、これをポリエチレン製のタンクの中で水分50~60%(おからに水分があるので水は加えませんが、乾いた材料のみの場合は水を加える)にし、毎日切り返して発酵させます。ポリエチレン製バケツでも作ることができます。

毎日切り返して1週間~10日で水分が減ってサラサラになったら完成です。濃度の高い肥料で堆肥に比べて速効性、持続性があり、畑にすき込んで使用します。

最後に

有機質肥料もほどほどに投入して作物の様子を見ながら追肥(おぎない)をし、肥料が多すぎて虫がつきやすくなるのを避けましょう。また、どこに何をいつ植えるかや、種の準備なども併せてしておくとよいと思います。

さらに来年は花を増やして、益虫の多い畑にしたいと思います。