「生命のゆりかご地球」と「ここまで分かった自然栽培」

生物は海から誕生し、陸地に広がってきました。そして土壌形成では植物や昆虫、微生物が果たしてきた役割が決定的に大きくあります。この地球で生命が生き延びて繁栄するためになぜ「土」がつくりだされたのでしょうか。

また、農薬と肥料を使わなくても育つ仕組みが分かってきており、微生物と虫と植物、そして人間との打ち切られた関係性のつむぎなおしがいま、求められています。

生命のゆりかご地球

自然界のしくみ

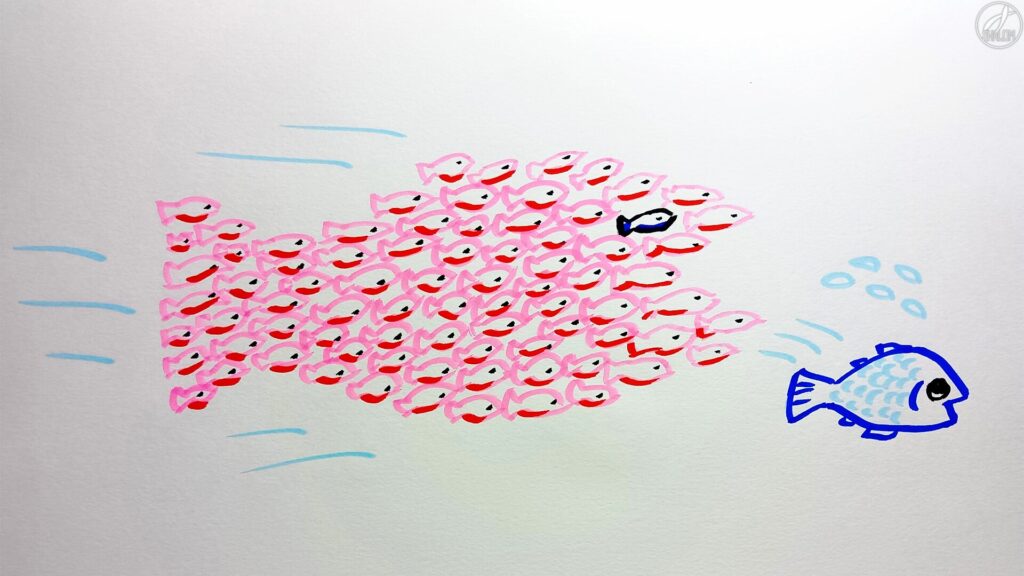

生態系は、生物個体、個体群、群集とさまざまな階層からなりますが、個体群が群集となると個体群レベルには存在しない特性が出現します。これを「創発特性」といいます。創発とは足し算ではなくかけ算といったイメージや新しい現象や特性が出現するという意味合いに近いものです。農場も作物だけでなく、雑草や昆虫、野鳥と多くの生命からなる生態系で、個々の作物の総和以上のものとなっています。生物群集同士の複雑な相互関係の中から相利共生(異なる生物種が同所的に生活することで、互いに利益を得ることができる共生関係のこと)が生じれば、害虫が発生しても創発特性で抑制されていきます。

人間が農薬を使うという選択をしてしまうしくみ

多くの農民は、大量にチッ素を施肥すれば病害虫が増えることは経験していました。肥料が多いほど病害虫に弱くなり、防除のために多くの農薬が必要になりました。アグロエコロジー(自然と共存しながら持続可能な農薬を実現することを目指す概念)や有機農業の世界各地での実証事例も多数あり、科学的にも説得力があるにもかかわらず、無視されてきたのは2021年のエコロジストの記事によると、そのわけは、アグリビジネス(農業に関連する経済活動)の利益に反するためとしています。誰もが手っとり早い技術的な解決策を好み、病気になったらこの農薬を使えば安心できるという考えになっています。植物が健康なら被害はさほど問題にはなりません。害虫は健康のパロメーターとして活用するべきであり、虫は敵ではないと認識する必要があります。

ここまで分かった自然栽培

『ここまで分かった自然栽培』の著者、杉山修一氏は2003年『奇跡のリンゴ』の木村秋則氏に出会い、自然栽培の研究を始められました。

農薬と肥料を使わなくても育つしくみをなるべく分かりやすくお伝えしたいと思います。

土の中の微生物

土は一見すると茶色でどこにでもあって、どこの土も同じではないかと思われる方もいるのではないでしょうか。土のことを調べていると、驚くべき世界が広がっていて、まさにミクロの宇宙のように感じました。

地球が生まれて46億年といわれていて、その中で数え切れない命の循環があり、岩石の地上を生命あふれる大地へと変えていきました。土壌はさまざまな生物の集合体であり、生命体だと考えることもできます。人為的に土壌に手を加えると微生物叢(びせいぶつそう:生態系における生きた微生物の集合のこと)に変化が生じます。畑や田んぼなどがよい例ではないでしょうか。

まず場所の選択として

- 日当たりがよい

- 風通しがよい

- 水はけがよい

これらに該当する土地が必要です。

続いて、土壌タイプを知ることです。農研機構『日本土壌インベントリー』(https://soil-inventory.rad.naro.go.jp/)を参考にするとよいでしょう。そして自然栽培を直ちに開始するのではなく、移行期間として有機栽培を挟むことで効率的に自然栽培に適した土壌づくりをおこなうことができます。

畑での雑草防除

雑草防除には除草機や人による物理的防除法が広く用いられています。また、気温の高い時期は雑草の生育が早いため、ポリマルチで株間を覆う方法も広く使われています。

有機物マルチと畝間の雑草防除

有機物マルチは徐々に土壌に戻り、土壌炭素の増加を通じた地力の向上につながります。しかし、有機物は分解速度が大きく異なり、各地域の気温や土壌湿度の条件が合わない場合は、分解されずに堆積する場合もあり、寒冷地では難分解性のパークやセルロース系有機物は、分解されず作物生産性に悪影響を与えることもあるため、注意が必要です。

畝間には麦類やマメ科のヘアリーベッチを育て、雑草を覆うリビングマルチという方法があります。麦類は土壌センチュウの密度低下やアブラムシなどの天敵の誘因、土壌からの病原菌の跳ね返り防止効果も認められています。リビングマルチと有機物マルチの組み合わせは、自然栽培での効果的な雑草抑制技術としての発展が考えられています。

土着天敵活用

作物が栽培される農地は頻繁に耕起されるため、捕食性の徘徊性クモなどの居場所を破壊してしまいます。植物マルチを使う事でコモリグモやカブリダニなどの天敵が増え、害虫被害が減ることも報告されています。

ヨーロッパの大規模麦畑では農地の中に耕されない畝を作り、そこに多年生イネ科牧草を植えて天敵を住まわせるビートルバンクと言われる害虫防除技術が普及しているようです。また、農地周辺の林や草原の緑地は重要な生息場所となるため、周辺の環境整備をすることで、天敵による害虫防除の効果を高めることができます。

無農薬での病害防除

作物に病気を引き起こす病原菌には、ウイルス、細菌、カビの仲間の真菌類、センチュウがあります。害虫の生物的防除では天敵が大きな役割を果たしていますが、病気の生物的防除で中心に貼るのは拮抗微生物です。土壌には病原菌以外に莫大な種類と数の微生物が生息し、病原菌と非病原微生物の間に、競争を含む複雑な相互作用が働いています。植物にはヒトのような特殊化したら働きを持つ免疫細胞はありませんが、侵入を防いだり、侵入した病原菌を感知して殺すしくみがあります。微生物を殺す抗菌物質(ファイトアレキシン)を体内に作る免疫作用は、まず、身体の表面で病原菌の侵入を感知し、その情報を基に防御システムをあらかじめ活性化させる微生物の存在も知られています。

共生菌は作物の免疫を強化する

多くの作物の根に共生している病根菌は、リン酸吸収を高めるばかりでなく、作物の免疫を高め、病根菌に感染していない個体よりも病気に強くなります。この原因として、病根菌が病原菌の増殖を競争的に抑えているか、病根菌自身が植物に病気の侵入を知らせるシグナルを発し、免疫を活性化させる可能性が考えられています。

参考文献

『シン・オーガニック』吉田 太郎・著

『ここまでわかった自然栽培』杉山 修一・著